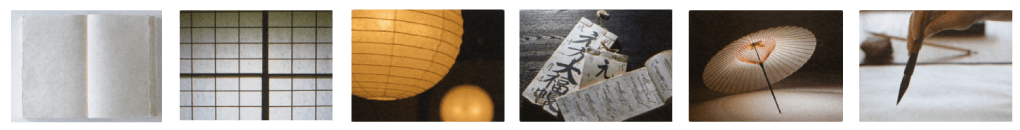

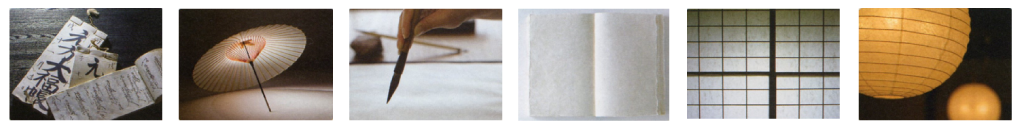

ユネスコ無形文化遺産「 和紙:日本の手漉和紙技術」

東秩父村は、ユネスコ無形文化遺産に登録された手漉き和紙「細川紙」の産地です。

細川紙は国内産楮(こうぞ)を使用した流し漉きの未晒紙で、長い歴史の中で日本人の生活や文化に深く浸透してきた細川紙は、

書道用の半紙や版画紙、障子紙や掛軸の裏紙、また和傘、ちょうちん、紙の器など、その用途は多岐にわたります。

和紙の強靭さや高い保存性は、100年の使用にも耐えられるもので、その丈夫さは海外でも高く評価されています。

ヨーロッパの美術館では、絵画の修復に極薄の和紙が用いられており、

和紙職人の技術力の高さや知恵の素晴らしさは、日本を象徴するものとして、

より広く世界に発信されるべきものだと思います。

和紙とは

和紙とは、日本でつくられる手漉きの紙の総称です。

洋紙は広葉樹や針葉樹の木の皮を除いた幹の部分や木製パルプなどを原材料とし、大型の紙抄き機械で大量生産されます。

品質が一定で加工が容易、安価などの利点があります。

これに対し和紙は、楮(こうぞ)・三椏(みつまた)・雁皮(がんぴ)などの靭被繊維が原料で、これらの繊維を均一に組み合わせ、植物性粘液を混ぜた紙料液で漉き上げます。この技法は、日本人が独自に考案し普及させたもので、熟練した技術を要します。

少量の材料でも、薄い紙を多く漉くことができ、美しいだけでなく非常に丈夫なのが特徴です。

細川紙の歴史

細川紙は、埼玉県のほぼ中央部、秩父郡東秩父村及び比企郡小川町で伝承されている楮(こうぞ)を原料とした伝統的な手漉き和紙で、その製作技術は昭和53年(1978年)国の重要無形文化財に指定されています。

当地域の手漉き和紙の歴史は、宝亀5年(744年)の正倉院文書に武蔵紙の記録が見られることから、1300年以上の歴史があるものと考えられています。

その後、中世における状況は明らかでなく、和紙に関する資料が見られるのは江戸時代になってからのことです。

当時は「大河原紙」あるいは「小川紙」と呼ばれており、「細川紙」の名称が登場するのは江戸中期のことです。

しかし、「細川」という地名は地元にはありません。

当時、紀州・高野山麓の細川村(現在の和歌山県髙野町)で漉かれていた丈夫な和紙がありました。これを受け入れ、細川という名で大消費地江戸向けに生産を始めたことで、この地域は和紙の一大産地として発展したものです。

東秩父村で受け継がれてきた約1300年の伝統を有する

手漉き和紙の技術を東秩父村和紙の里で体験してみませんか?

和紙の里ではユネスコ無形文化遺産「細川紙」の購入や紙漉き体験も行えます。

和紙の里施設案内を見る

紙漉き体験ページ

和紙ができるまで(紙漉き工程図会)

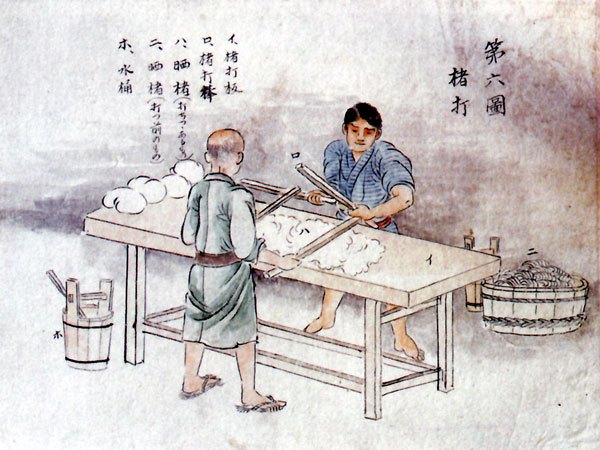

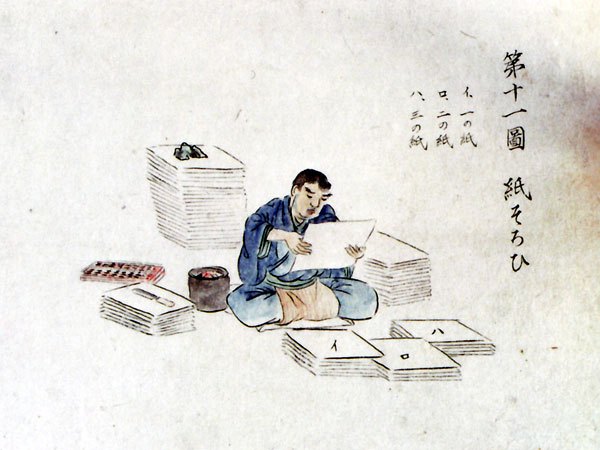

紙漉き工程図会は、明治40年代に医者であった宮崎元育によって描かれました。

宮崎元育は、現在の東秩父村に生まれました。

図会は、12枚の紙本着色淡彩画で紙漉きの製作工程を当時の風俗とともに描いた貴重な資料です。

1.楮(かず)かしき

※当地域では楮のこと「かず」という。

栽培した楮(かず)を切って長さをそろえ、大釜の上にかしき桶をかぶせて蒸す。

蒸し上がったらバケツ数杯の水をかける。

2.楮(かず)むき

楮(かず)がまだ熱いうちに素手で外皮をむく。

一気にしなければならないので近所の人たちに頼んでの作業。

この黒皮(黒楮)を天日乾燥して保存する。

3.楮(かず)ひき

黒皮を川に浸して柔らかくしてから素足で踏んでヒイラギと呼ぶ表皮をもみ落とす。

このあと小型の包丁で表皮を削り落として白皮(白楮)にする。

4.楮(かず)煮

大釜に水とソーダ灰を入れ白皮を入れて煮詰める。

冷めてから川に設けたカッツアシ場の流水につけてアク抜きをする。

5.楮晒(かずさらし)

白皮についているゴミや不純物を取り除く作業をカッツアシと呼んだ。

川辺に建てたカッツアシ小屋の中、主に年寄りの仕事になっていた。

6.楮打(かずうち)

台の上に原料をのせ、時折水で流しながら楮打ち棒でむらなくたたいて繊維状にする。

大棒と小棒を使い分けながら作業する。

7.とろろ葵たたき

木槌でトロロアオイの根をたたき、粘液を抽出する。

この粘液を紙料とともに漉き槽の水に入れる。

8.紙漉

漉き槽に向かっての作業。

この時代にはまだ判が小さく、しかも3枚1組で交互に使用していた。

土間に埋めた桶の中に入って寒さを和らげている。

9.かんだしぼり

漉いた紙を重ねた状態のものをカンダという。

一晩そのままにして自然脱水したのち、てこと重しを使ってさらに脱水する。

10.紙ほし

脱水した紙を1枚ずつはがし、鉄板にはりつけて天日乾燥する。

刷毛で張るのは女性、板を運ぶのは男性の仕事だった。

11.紙そろい

明るい部屋で紙を1枚ずつ検品し、良品と不良品画を選り分ける。

不良品は再度水に溶かして漉き直すこともあった。

12.紙けづり

そろえた紙に定規をあてて、紙削り鎌で端を切りそろえたのち、軽石でこすって仕上げをする。

このときに出た屑は、集めておいて再生させた。

細川紙の要件(国重要無形文化財)

下記要件で漉かれ、「細川紙技術者協会」の検査に合格したものを「重要無形文化財細川紙」とよぶ。

- 原料は、楮(こうぞ)のみであること。

-

伝統的な製法と製紙用具によること。

(1)白皮作業を行い、煮熟には草木灰またはソーダ灰を使用すること。

(2)薬品漂白は行わず、填料を紙料に添加しないこと。

(3)叩解は、手打ちまたはこれに準じた方法で行うこと。

(4)抄造は、「ねり」にトロロアオイを用い、竹簀による流漉きであること。

(5)板干しまたは鉄板による乾燥であること。 - 伝統的な細川紙の色沢、地合等の特質を保持すること。